夜、布団に入った途端に、ふと頭をよぎる過去の出来事――あのときの「ムカつい」た一言、納得のいかない態度、忘れたはずの「嫌なこと」。そんな記憶が次々に浮かび上がり、気づけば「怒りが止まらない」状態になってしまい、「思い出し イライラ 眠れない」と検索してしまうことはありませんか?

特に、仕事でのストレスや人間関係の摩擦などは、日中には抑えていた感情が「寝る前」になって一気に噴き出しやすく、心身ともにリラックスできずに「怒りで眠れない」状態に陥ることがあります。こうした状態が続くと、やがて自律神経のバランスが崩れ、心の不調や「病気」へとつながるリスクも否定できません。

この記事では、「思い出し イライラ 眠れない」と悩む方に向けて、脳や感情の仕組み、起こりやすい心理状態、そして具体的な対処法について、専門的な視点も交えながらわかりやすく解説していきます。眠れない夜を少しでも穏やかに過ごすヒントを、ぜひ見つけてください。

記事のポイント

- 思い出しイライラで眠れなくなる心理的・生理的な原因

- 寝る前に怒りが強くなる人の特徴や傾向

- 脳が怒りを繰り返し再生する仕組み

- 怒りによる不眠への具体的な対処法やリラックス法

思い出しイライラで眠れない原因とは

- 仕事でムカついて眠れないときの心理

- 寝る前にイライラして眠れない人の特徴

- 嫌なことを思い出して眠れない理由

- 思い出し怒りが止まらない脳の仕組み

- 思い出しイライラは病気のサイン?

仕事でムカついて眠れないときの心理

仕事での出来事が頭から離れず、イライラしたまま布団に入ってもなかなか眠れない――このような悩みは、誰にでも起こり得ます。これは単なる気分の問題ではなく、心の反応として理解することが大切です。

まず、眠れない原因の一つに「自律神経の乱れ」があります。人間の体は、日中の活動を支える交感神経と、夜にリラックスを促す副交感神経によってバランスを取っています。しかし、強い怒りやストレスを感じると、交感神経が優位な状態が続いてしまい、心も体も休息モードに移れなくなるのです。

このとき脳内では「嫌な上司の顔」や「理不尽な言葉」が繰り返し再生され、怒りの感情が増幅されていきます。これは“反芻思考”と呼ばれ、脳が過去の出来事を何度も再検証しようとする働きの一種です。反芻思考に陥ると、怒りを再体験し続けてしまい、気持ちの切り替えが難しくなります。

例えば、上司に不当な評価をされた経験がある場合、「どうしてあんなことを言われたのか」と納得できず、布団の中で何度もやり取りを再現してしまう人も少なくありません。このような状況では、心が興奮状態にあるため、眠気が生じる余地がなくなってしまうのです。

ただし、怒りの原因がはっきりしている分、対処の方向性を見つけやすいのも事実です。日中のうちにストレスを整理する時間を持ったり、紙に思っていることを書き出したりすることで、気持ちの整理が進みやすくなります。

このように、仕事の怒りで眠れない夜は、「感情が処理されていない状態」にあるサインと捉え、無理に忘れようとせず、丁寧に向き合うことが改善への第一歩となります。

寝る前にイライラして眠れない人の特徴

寝る時間になると、理由もなくイライラしてしまい、眠りにつけないと感じる人には、いくつか共通する傾向があります。このような人たちには、心身の特性や生活習慣に見落とされがちなパターンがあるのです。

一つ目の特徴は「感情の切り替えが苦手」であることです。日中にあったストレスや不満を頭の中で引きずりやすく、心の中で繰り返し再生してしまう傾向があります。こうした人は、思考が過去や未来に偏りがちで、「今この瞬間」に意識を向けるのが難しいことが多いです。

次に、「完璧主義的な傾向」を持つ人にもよく見られます。「あのとき、もっと上手くできたはず」と自分を責めたり、「こうあるべきだった」と後悔したりする思考パターンは、精神的な緊張を引き起こし、副交感神経への切り替えを妨げます。

また、「感覚過敏」や「繊細な気質(HSP)」の傾向がある場合、ちょっとした騒音や光、身体の不快感にも過敏に反応し、眠りに入りにくくなることがあります。外的な刺激だけでなく、内的な刺激――つまり自分の思考や感情――に対しても強く反応してしまうのです。

例えば、職場でのミスや人間関係のわだかまりが気になって仕方がないと感じるタイプは、布団に入った途端、静けさの中でその不安が一気に膨らんでしまうことがあります。

一方で、「生活リズムが不規則」な人も、夜にイライラしやすい傾向にあります。睡眠と覚醒のリズムが整っていないと、脳の切り替えがうまくいかず、結果として心身ともに不安定になってしまうのです。

このように、寝る前にイライラして眠れない人は、性格や思考の癖、生活スタイルなどが複雑に絡み合っていることが多いです。まずは自分の傾向を知り、日中のストレスケアや就寝前のルーティンを見直すことが、改善への近道となるでしょう。

嫌なことを思い出して眠れない理由

夜、布団に入ると突然嫌な記憶が蘇り、眠れなくなるという経験をしたことはありませんか?この現象には、心理的な背景と脳の働きが深く関わっています。

まず、夜は1日の中でも思考が内側に向きやすい時間帯です。日中は仕事や家事などに意識が向きやすいため、嫌なことを考える暇がありません。しかし、就寝前は外部からの刺激が減り、静かな環境に身を置くことで、心の中に未処理の記憶が浮かび上がりやすくなるのです。

さらに、人は「ネガティブな記憶ほど強く残りやすい」という性質を持っています。これは、生存本能に基づいた防衛的な働きともいえます。危険だった経験や傷ついた出来事を強く覚えておくことで、同じ状況を避けようとするわけです。つまり、嫌なことを思い出してしまうのは、ある意味では“自分を守る仕組み”とも言えるでしょう。

例えば、過去に人間関係で深く傷ついた経験があるとします。そのときの言葉や態度が、何年経っても寝る前にふと頭をよぎり、「またあんなことが起きるかもしれない」と不安を呼び起こすことがあります。このような記憶は、感情と強く結びついているため、意識的に消そうとしても簡単には消えません。

ただし、嫌な記憶を思い出すことが常習化すると、ストレスや睡眠障害の原因になるため注意が必要です。特に、毎晩同じ記憶が繰り返されるようであれば、心の中に未処理の感情が蓄積されている可能性があります。

このようなときは、「思い出さないようにする」のではなく、「その記憶をどう受け止めるか」を意識してみてください。気持ちを文字にして書き出すだけでも、記憶との向き合い方が変わることがあります。

思い出し怒りが止まらない脳の仕組み

怒りの感情が何度もよみがえり、心がざわついて眠れないことがあります。この「思い出し怒り」が止まらないのは、脳のある特徴的な働きが影響しています。

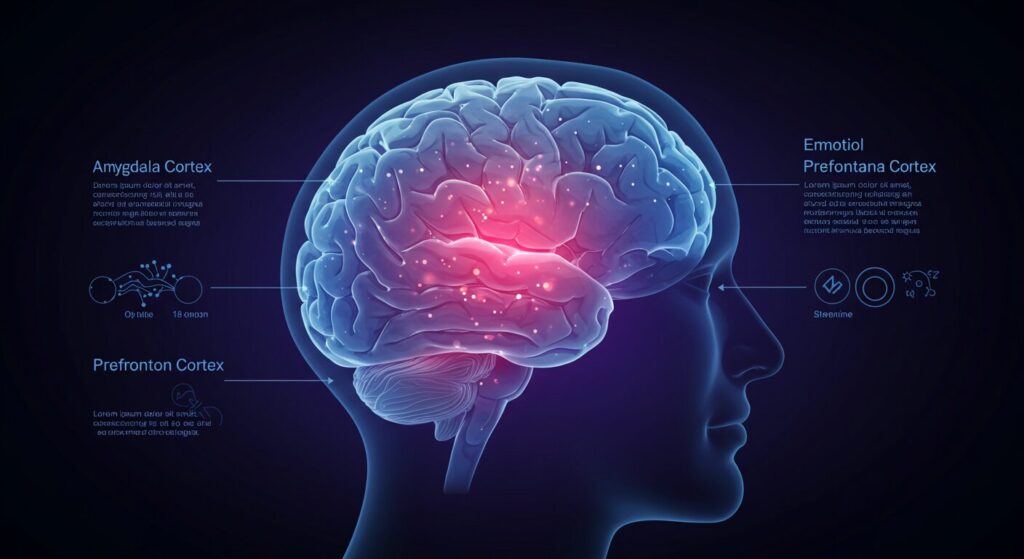

この現象には、「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる脳の部位が深く関わっています。扁桃体は、恐怖や怒りなどの強い感情を処理する中枢であり、過去の危険な経験を記憶と結びつけて保存します。そのため、一度強い怒りを感じた場面が脳に刻まれると、些細なきっかけでも似た状況を思い出し、感情が再燃してしまうのです。

また、扁桃体は「前頭前野」という思考や理性を司る領域と連携しています。通常であれば、前頭前野が扁桃体の暴走を抑えて冷静さを保とうとしますが、ストレスが蓄積しているとこの働きが鈍くなり、怒りのブレーキが効かなくなります。

たとえば、職場での理不尽なやり取りを何度も思い出してしまう人は、脳内で同じ感情の回路が繰り返し活性化されている可能性があります。怒りの記憶が強く定着しているため、眠ろうと目を閉じたときにその映像や言葉が鮮明に蘇ってくるのです。

一方で、脳は「繰り返し思い出すこと=重要な情報」と認識する傾向があります。そのため、怒りの感情を何度も反芻すると、さらに強固な記憶として脳に定着してしまうリスクもあります。

こうして形成された「怒りのループ」から抜け出すには、思考の方向を意識的に変えることが必要です。軽い運動や呼吸法、音楽を聴くなどの方法は、扁桃体の過剰な働きを抑える助けになります。

繰り返しますが、思い出し怒りは単なる性格の問題ではなく、脳の構造と反応に由来する現象です。だからこそ、自分を責めるのではなく、仕組みを理解して対処法を取り入れることが重要です。

思い出しイライラは病気のサイン?

ふとしたときに過去の出来事を思い出してイライラが止まらない――そんな状態が頻繁に続いている場合、単なる気分の問題と片付けてしまうのは少し危険かもしれません。

実際、「思い出しイライラ」が慢性的に続いているとき、背景には心の病や神経系の不調が隠れているケースがあります。たとえば、うつ病や不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)といったメンタルヘルスの問題では、過去の嫌な記憶が何度もフラッシュバックのように蘇り、怒りや不安を引き起こすことが知られています。

ここで注目したいのが、「イライラが自分でコントロールできない状態」です。これは、自律神経のバランスが崩れている可能性を示しており、睡眠障害や集中力の低下といった身体的な症状も併発することがあります。

たとえば、夜眠れないほどイライラが止まらない、という方は、交感神経が過剰に働いている状態にあるかもしれません。こうした状態が続くと、疲れが取れにくくなり、さらにイライラが増すという悪循環に陥ることになります。

もちろん、すべての思い出しイライラが病気につながるわけではありません。けれども、「生活に支障をきたしている」「周囲との人間関係がうまくいかなくなってきた」と感じたときには、専門の医師に相談してみることをおすすめします。心の不調は、早めの対応で改善がしやすくなります。

思い出しイライラが長引いている方は、それを単なる性格やストレスの一言で済ませず、自分の心の状態としっかり向き合うことが大切です。

思い出しイライラで眠れないときの対処法

- 思い出し怒りとアスペルガーの関係性

- 怒りで眠れない人がすべきセルフケア

- 思い出しイライラに効くリラックス法

- 思い出しイライラの正しい受け流し方

- 眠れない夜に避けたいNG習慣とは?

思い出し怒りとアスペルガーの関係性

アスペルガー症候群(現在は自閉スペクトラム症=ASDに分類)を持つ人は、思い出し怒りの感情を強く感じやすい傾向があります。これは、脳の情報処理の仕方に特徴があるからです。

ASDの人は、記憶に対して非常に鮮明な“再体験”をする傾向があります。たとえば、過去に受けた叱責や不快な出来事を、まるで今目の前で起こっているかのように思い出し、そのときと同じ感情が蘇ってしまうのです。

これは「タイムスリップ現象」と呼ばれることもあり、トラウマ記憶と結びつくと、強い怒りや混乱を引き起こします。一般的な人が「思い出してももう気にしていない」と感じるようなことでも、ASDの人は感情の整理が難しく、怒りが再燃しやすいのです。

加えて、ASDの特性として「白黒思考」があります。物事を曖昧に受け止めることが難しく、「理不尽な出来事=許せない」と捉えやすくなる傾向があります。そのため、過去の不公平な扱いや誤解された体験が強く心に残り、繰り返し思い出してしまうことがあるのです。

例えば、以前に職場で自分だけ責められた経験があると、その記憶が長く心に残り、夜になると突然その怒りがぶり返すといったケースも見られます。

一方で、ASDの人は真面目で責任感が強く、過去の出来事にも真剣に向き合おうとする傾向があります。これがかえって、自分を責めたり、感情を閉じ込めてしまったりする原因にもなりかねません。

このような特徴がある場合、怒りの感情とどう付き合うかが重要なテーマになります。カウンセリングや認知行動療法などの心理的アプローチは、感情を客観的に見つめ、適切に対処するスキルを身につける助けになります。

思い出し怒りが日常に支障をきたしている場合は、「性格の問題」ではなく「脳の特性」と理解し、専門家のサポートを受けることが、よりよい対処への第一歩になるでしょう。

怒りで眠れない人がすべきセルフケア

怒りの感情が収まらず、眠れない夜を過ごすことは少なくありません。そのようなときに重要なのが、心と体の両方を落ち着かせる「セルフケア」を実践することです。

まず最初に試してほしいのは「深呼吸」です。腹式呼吸を意識しながらゆっくりと息を吸い、長めに吐くことで、副交感神経が優位になり、心拍数が落ち着いていきます。これだけでも、身体の緊張がほぐれ、感情の高ぶりが少しずつ和らいでいきます。

次に効果的なのが、「感情を紙に書き出す」方法です。頭の中でグルグルしている怒りを可視化することで、感情を客観的に見つめ直すことができます。たとえば、「なぜあの一言が腹立たしかったのか」「自分は本当はどう感じていたのか」などを具体的に書き出すと、感情の整理が進みやすくなります。

また、「ルーティンをつくる」ことも有効です。寝る前に毎日行う小さな習慣――たとえば、温かい飲み物を飲む、短いストレッチをする、同じ音楽をかけるなど――を決めておくことで、脳が「今から眠る準備をする時間だ」と認識しやすくなります。

ただし、スマートフォンやテレビを長時間見るのは逆効果です。特にSNSは怒りを増幅させたり、情報過多で頭が冴えたりするため、就寝1時間前にはデジタル機器から離れることをおすすめします。

怒りで眠れないときは、無理に感情を抑え込もうとするよりも、「今の自分は怒っているんだ」と認識し、心と体を丁寧にケアすることが回復への近道になります。

思い出しイライラに効くリラックス法

過去の出来事をふと思い出し、イライラしてしまう夜。そんなときは、頭の中を静かに整える「リラックス法」を取り入れてみてください。

特に効果的とされているのが「漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう)」です。これは、体の各部位に意識的に力を入れてからゆっくりと脱力するという方法で、筋肉の緊張をほぐすと同時に、心の緊張も和らげてくれます。例えば、手をギュッと握って5秒数えたあと、一気に力を抜いてみる。この動作を腕や肩、足などにも応用することで、全身の力が抜けていく感覚が得られます。

また、アロマを活用するのもひとつの手です。ラベンダーやベルガモットなど、鎮静作用がある香りを嗅ぐことで、自律神経のバランスが整いやすくなります。香りが脳に届くと、イライラを引き起こしていた神経伝達物質の働きが落ち着き、自然と呼吸もゆったりしてくるのです。

さらに、照明にも工夫を加えてみましょう。蛍光灯のような強い白色光ではなく、暖色系の間接照明に変えることで、脳が「休息モード」に入りやすくなります。明るすぎない部屋で、お気に入りの本を読む、穏やかな音楽をかけるといった習慣も、イライラを鎮める助けになります。

こうしたリラックス法は、継続することで効果が高まります。最初はピンと来ないかもしれませんが、日々の習慣として取り入れることで、思い出しイライラへの耐性が少しずつ育っていくはずです。

イライラに悩まされた夜ほど、自分をいたわるケアが必要です。完璧を目指すのではなく、「今日はよく頑張った」と認める時間を持つことも、大切なリラックス法のひとつです。

思い出しイライラの正しい受け流し方

過去の出来事をふと思い出し、イライラが止まらないとき、「どうにか忘れよう」と力んでしまう人は多いかもしれません。けれども、感情を無理に抑え込もうとするほど、逆に気持ちは強くなってしまうことがあります。

このようなときに有効なのが、「イライラに名前をつけてみる」という方法です。たとえば、「あの時の怒りは“誤解されて悲しかった怒り”だな」といった具合に、自分の中にある感情を丁寧に言葉にしてみましょう。こうすることで、感情の正体が明確になり、コントロールしやすくなります。

また、「今は過去ではない」と意識を“今この瞬間”に戻すことも効果的です。目の前の音や呼吸に集中する「マインドフルネス」は、思考のループを一度止めるのに適しています。難しい技術は必要ありません。静かに座って、吸う息と吐く息を数えるだけでも十分です。

さらに、気持ちを上書きするという方法もあります。好きな音楽を流す、少し体を動かす、好きな香りを楽しむなど、五感を使って別の刺激を与えることで、脳のフォーカスをイライラから逸らすことができます。

ただし、「何もしなければいけない」と無理に行動する必要はありません。何もできない日があっても大丈夫です。「またイライラしてるな」と、ただその状態を受け入れるだけでも効果があります。

イライラを完全に消すのではなく、「いったん受け止めて、手放す」という姿勢が、心を軽くする第一歩になります。

眠れない夜に避けたいNG習慣とは?

「早く寝なければ」と思うほど、眠れなくなる――そんな経験はありませんか?実は、眠れない夜に無意識でやってしまいがちな行動の中に、眠気を遠ざけてしまうNG習慣がいくつかあります。

そのひとつが、「スマートフォンやパソコンを寝る直前まで見る」ことです。これらの画面から出るブルーライトは、脳を覚醒状態に保ち、睡眠ホルモンの分泌を妨げてしまいます。とくに、SNSやニュースサイトは感情を刺激しやすく、思い出しイライラを悪化させることもあります。

また、「時計を何度も確認する」行動も避けたい習慣です。「あと5時間しか寝られない」「もうこんな時間…」といった焦りが不安を増幅させ、かえって眠れなくなってしまいます。目覚ましだけセットしたら、時計は視界に入らない位置に置いておくのが理想です。

さらに、意外と見落とされがちなのが「寝酒」です。アルコールには一時的にリラックス効果がありますが、夜中に何度も目が覚める“中途覚醒”を引き起こし、深い眠りを妨げてしまいます。

他にも、「寝なければと自分にプレッシャーをかける」ことも逆効果です。眠ることに執着すると、かえって緊張が高まり、交感神経が活性化してしまいます。「今日は眠れなくても大丈夫」と気持ちを緩めることが、結果的に眠りに入りやすくなるポイントです。

眠れない夜ほど、優しい習慣を選ぶことが大切です。光・音・思考の刺激を減らし、自分にとって心地よい“休息の準備”を整えるよう意識してみてください。

総括:思い出しイライラで眠れない人へのまとめポイント

この記事のポイントをまとめます。